Suara-Suara Silep

"menulis ketaksadaran"

Selasa, Maret 31, 2015

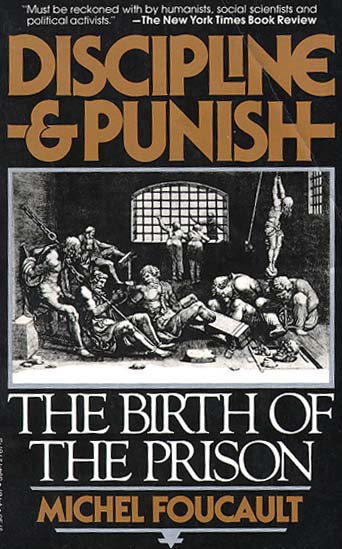

Michel Foucault Teknologi Politik Tubuh; Meninjau Disiplin di Sekolah

Mencandra wacana pendisiplinan di sekolah, tentunya hal ini memiliki dua wajah (ambiguitas). Di satu pihak dapat berujung dengan produktivitas (disiplin-positif), pada sisi lainnya dapat berujung pada kenaifan (disiplin-negatif). Kontradiksi ini menimbulkan berbagai pertanyaan seputar term ‘disiplin’ seperti apa disiplin itu sebenarnya? Siapa saja yang berkepentingan terhadap disiplin? Apa tujuannya? Mengapa harus ada disiplin? dan berbagai pertanyaan lainnya seolah-olah berputar-putar di benak kita. Menjawab beberapa pertanyaan di atas, mengusulkan pemikiran seorang filsuf Perancis Michel Foucault dalam karyanya Dicipline and Punish (1976)menjadi relevan.

Teknologi Politik Tubuh dibalik Bilik Sekolah

Bagi Foucault, sekolah merupakan salah satu institusi yang berkaitan dengan praktik-praktik, mekanisme pendisiplinan dan kekuasaan yang berkepentingan dengan masalah “mengurus tubuh”. Sejarah hukuman pun lebih menekankan pada penyiksaan tubuh. Semakin sadis dan semakin menghancurkan tubuh, maka hukuman itu semakin dianggap efektif. Selain itu, pada mulanya hukuman memang dipublikasikan kepada masyarakat sebagai sebuah tontonan. Hal ini bertujuan untuk memberikan siksaan kepada tubuh subjek dan memberikan efek pelajaran kepada masyarakat agar tidak mengikuti jejak si terhukum.

Namun pada era sekarang, hukuman tidak lagi berupa penyiksaan yang intens terhadap tubuh. Penyiksaan terhadap tubuh dianggap oleh umum sebanyak perbuatan yang tidak berprikemanusiaan. Selain itu, hukuman fisik ini sering mendapatkan resistensi dari publik dan pihak-pihak yang bersimpati terhadap korban. Oleh karenanya, hukuman mengalami pergeseran sasaran, dari sasaran penyiksaan tubuh beralih ke pembentukan kepatuhan tubuh. Inilah yang disebut Foucault dengan teknologi politik tubuh atau teknologi biopolitik. Teknologi politik tubuh merubah bentuk hukuman menjadi suatu pendisiplinan yang tidak lagi menyiksa tubuh, namun membuat tubuh menjadi patuh dan berguna sehingga memiliki daya produktivitas.

Setidak-tidaknya ada tiga signifikasi dalam perkembangan teknologi politik tubuh. Pertama, teknologi menghukum berubah dari bentuk yang amat kasar dan sadis menjadi lunak dan semakin tidak menyentuh tubuh, bahkan berkembang ke arah normalisasi dan proyek korektif. Dalam hal ini, terjadi pergeseran dari ‘tubuh yang disiksa’ menjadi ‘tubuh sebagai instrument atau media’. Pengurangan rasa siksa terhadap tubuh dialihkan kepada proses normalisasi subjek seperti misalnya siswa tidak lagi dipukul tubuhnya, namun siswa tersebut harus melakukan serangkaian program pembiasaan diri. Dalam hal ini, kehendak untuk mengoreksi lebih dominan daripada kehendak untuk menyiksa.

Kedua, perubahan ini disertai dengan perkembangan pengetahuan atas individu. Maksudnya, pergeseran sasaran diatas tampaknya lebih memperhatikan ‘kemanusiaan’. Dalam hal ini aspek-aspek kejiwaan, diagnosis medis, tataran norma masyarakat, regulasi legal-formal, dan segala tata nilai-pengetahuan lebih digunakan sehingga program-program pendisiplinan lebih legitim. Namun, Foucault memiliki cara pandang yang lain terhadap hal ini. Menurutnya, yang terjadi sebenarnya hanya perubahan sasaran. Bila hukuman tidak lagi menyentuh tubuh, lalu apa yang disentuh? Jelas sekali jawabannya, yakni ‘jiwa’.

Ketiga, perkembangan pengetahuan ini memang tidak terpisah dengan mekanisme ‘penaklukan’, tetapi penaklukan ini menjadikan individu yang ‘patuh dan berguna’. Dalam hal ini, hukuman harus ditempatkan bukan hanya sebagai mekanisme negatif seperti menekan, menghalangi, melarang, menghilangkan kejahatan, tetapi harus dikaitkan juga dengan serangkaian mekanisme pelatihan, pengontrolan, pembinaan yang membawa dampak positif dan berguna.

Ketiga signifikasi diatas mengandaikan adanya relasi-relasi kuasa pengetahuan (yang kadang-kadang arbiter) atas nama ‘semua ini demi kebaikan siswa’ yang mensyaratkan diberlakukannya oposisi biner seperti normal /tidak normal, kategori cerdas/bodoh, patuh/nakal, berbakat/tidak berbakat, kaya/miskin, dan berbagai konstruksi sosial lainnya. Jelas bahwa dalam hal kreativitas, teknologi politik tubuh lebih cenderung ‘membatasi gerak’ daripada ‘mendorong gerak’. Inilah suatu bentuk lain dari ‘penghukuman’ di era postmodern, baik disadari ataupun tidak.

Panopticon sebagai Mekanisme Disiplin di sekolah

Perubahan bentuk hukuman di sekolah sebenarnya sama dengan perubahan bentuk hukuman di masyarakat seperti yang dipaparkan di atas. Beberapa masih ada pihak (sekolah, orang tua, guru) menggunakan kekerasan fisik untuk ‘mendidik’ anak. Hubungan patron-klien ini biasanya diterapkan oleh sekolah-sekolah yang berideologi konservatif yang lebih mengedepankan hukuman fisik untuk mendidik. Seperti misalnya: memikul, mencubit, menarik rambut, menyuruh berdiri di depan kelas, bahkan sampai menyuruh anak melakukan push up atau sit up sebagai ganjaran atas ketidak patuhan (ketidakdisiplinan) mereka terhadap perintah guru. Guru merasa memiliki kekuasaan sehingga seolah-olah dapat berlaku apa saja. Nietzsche menyebut ini sebagai ‘aristokrasi universita’ (kesewenangan kaum berpengetahuan).

Namun bukan itu masalahnya, kebanyakan hukuman itu dilandasi oleh sebuah logika ‘agar siswa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya’. Tindakan ini juga dilakukan agar siswa tidak berbuat hal yang sama. Selain itu, hukuman ini juga bertujuan agar siswa menjadi malu di depan teman-temanya karena hukuman ini lebih sering dilakukan di tempat terbuka yang dapat ditonton oleh banyak siswa. Ada unsur hiburan juga bagi yang menonton, malahan yang ditonton juga merasa senang dia ditonton oleh banyak orang. Kadang-kadang juga secara tidak langsung menumbuhkan ‘hasrat tirani’ (rasa ingin mengejek, menindas, menghina, dan merendahkan, menertawakan) bagi siswa lain yang menonton.

Bagi Foucault, pendisiplinan seperti ini sama dengan hukuman narapidana di zaman pramodern, yang mengutamakan kekerasan fisik dan dilakukan di depan publik. Lagipula, pendisiplinan seperti ini mendapat banyak pertentangan dari bidang lainnya seperti psikologi, hukum, HAM, dan kesehatan. Berbekal teknologi politik tubuh, Pendisiplinan modern menawarkan suatu pendisiplinan sebagai sebuah proses kontrol diri diri yang ditanamkan guru kepada siswanya sekaligus merupakan bentuk pembinaan moral.

Kemudian pendisiplinan berevolusi menjadi sebuah tindakan administratif dalam proses rasionalisasi sistem pembelajaran yang bersifat preventif. Mekanisme disiplin mengalami pergeseran dari spektakuler tindak kekerasan fisik menjadi mekanisme pendisiplinan tubuh menjadi sesuatu yang harus dilatih dan diperbaiki untuk jangka panjang. Foucault kemudian menyebutnya sebagai sistem Panopticon (pan=semua, opticon=melihat, mengawasi).

Panopticon merupakan suatu mekanisme pengawasan yang dibantu oleh bidang ilmu lainnya seperti: bidang arsitektur agar memudahkan pengawasan aktifitas di gedung sekolah; bidang administrasi dan manajemen melalui dokumentasi absensi siswa, fortofolio, jurnal kelas untuk mengecek kehadiran siswa, sistem pendaftaran siswa, pengarsipan laporan kemajuan akademik, tata tertib, jadwal, sistem ulangan, sistem ujian, kategori kelas; bidang teknologi melalui CCTV sebagai polisi digital; dan sebagainya. Singkatnya, segala harus mempunyai standar sehingga siswa mudah diawasi dan dibentuk.

Mendiskusikan Pegagogi Kita

Dalam analisis Foucault, tipe pendisplinan seperti ini tidak banyak berubah secara substansi. Dengan analisis terhadap teknologi politik tubuh, ia menilai kadang-kadang pihak-pihak yang berkepentingan justru mendapat keuntungan yang jelas. Komoditisasi sekolah jelas lebih menguntungkan pihak-pihak perusahaan elektronik, pengembang teknologi informasi, pasar global. Standardisasi lebih menguntungkan konsultan pendidikan, rumah sakit dan psikiater, lembaga pemberi label standar, lembaga bimbingan dan pelatihan, kursus-kursus, penyelenggara program, birokrat, lembaga Negara, dan akhirnya pemilik modal yang membutuhkan ‘tubuh yang telah patuh’ itu untuk meningkatkan produktivitas modal dan pundi-pundi oligarkisnya. Sistem Panopticon ini akan menghasilkan ‘mesin yang patuh’, ‘mesin yang produktif’, ‘tubuh ideal yang bernilai ekonomis’, ‘mesin industri’, ‘mesin pencari uang’.

Memang, kecutnya analisis di atas tidak membuat kita bisa mengabaikan program pendisiplinan walaupun ambigu. Pedagogi kita memang harus selalu direformasi menuju pedagogi kritis yang membebaskan. Pedagogi kita harus selalu dikritisi. Proyek Pendisplinan harus selalu didiskusikan. Pengawasan masyarakat sosial harus didorong dan dimobilisasi agar lebih fleksibel. Kontradiksi kebebasan menentukan nasib siswa sendiri dan disiplin di pihak lainnya harus terus digodok dalam ruang kelompok diskusi guru, pemangku kebijakan, dan masyarakat sosial. Sehingga nantinya sekolah memang sebagai lingkungan terbaik untuk melakukan humanisasi manusia.***

Kamis, Januari 16, 2014

Seri Tasawuf 1: UJUB dan TAKABUR

Mengenai ujub dan takabur, saya ingin menghidangkan cerita sufi berikut ini:

Di samping seorang sufi, Bayazid al-Bisthami juga seorang pengajar tasawuf. Di antara jama'ahnya, ada seorang santri yang juga memiliki murid yang banyak. Karena telah memiliki murid, santri ini selalu mengenakan pakaian yang menunjukkan keshalihannya: baju putih, serban, dan wewangian tertentu.

Suatu saat muridnya itu mengadu kepada Bayazid, “Tuan Guru, saya ini sudah beribadah 30 tahun lamanya. Shalat saya setiap siang dan malam, puasa saya setiap hari. Tapi anehnya, saya belum mengalami pengalaman ruhani seperti yang Guru katakan. Saya tak pernah menyaksikan sesuatu apa pun seperti yang tuan gambarkan.”

Bayazid menjawab,” Sekiranya kau beribadah selama 300 tahun pun, kamu takkan mencaai satu butir pun debu mukasyafah dalam hidupmu.” Murid itu keheranan,” Mengapa, ya Tuan Guru?”. “Karena kau tertutup oleh dirimu,” Jawab Bayazid.”Bisakan kau obati aku agar hijab (selubung) ini tersingkap?” pinta sang murid. “Bisa,” ucap Bayazid, “Tapi kau takkan melakukannya”. ”Tentu saja akan aku lakukan,” sanggah sang murid.

“Baiklah kalau begitu,” kata Bayazid. “Sekarang tanggalkan pakaianmu. Sebagai gantinya pakailah baju yang lusuh, sobek, dan compang-camping. Gantungkan di lehermu kantong berisi kacang. Pergilah ke pasar, kumpulkan sebanyak mungkin anak-anak kecil di sana. Katakan pada mereka, hai anak-anak, siapa saja diantara kalian yang mau menampar aku satu kali, akan kau beri satu kantong kacang. Lalu datanglah juga ke tempat di mana jamaah kamu sering mengagumimu. Katakana pula pada mereka, siapa yang mau menampar mukaku, aku beri satu kantong kacang.”

Sang murid terkejut dan berkata, “Subhanallah, Masya Allah, La ilaha illallah,” murid berujar. Bayazid pun berkata,” jika kalimat-kalimat suci itu diucapkan oleh seorang kafir, ia akan berubah menjadi mukmin. Tetapi kalau ucapan itu diucapkan oleh seorang sepertimu, kau berubah dari mukmin menjadi kafir.” Murid pun tambah keheranan,”Mengapa bisa begitu?” Bayazid menjawab,” karena kelihatannya kau sedang memuji Allah swt., padahal sebenarnya kau memuji dirimu. Ketika kau katakana: Subhanallah, seakan-akan kau menyucikan Allah swt., padahal kau menonjolkan kesucianmu.” Muridnya pun kembali meminta,” Kalau begitu berilah aku nasehat yang lain”. Bayazid pun menjawab,” Bukankah sudah aku katakan bahwa kau tak akan mampu melakukannya!”.

Cerita ini mengandung hikmah yang berharga. Bayazid mengajarkan bahwa orang yang rajin beribadah seringkali terkena penyakit ujub dan takabur. Bayazid mengajarkan kepada kita bahwa kuburkanlah hasrat dibalik ibadah kita untuk lebih dilayani orang, dihormati orang, dan disanjung orang lain. Begitu halus iblis bermain dengan perasaan para ahli ibadah sampai-sampai ia tidak menyadarinya. Syaikh Abdul Qodir al-Jaelani dalam sirrul asror mengajarkan bahwa ibadah tidak sempurna walaupun sebesar atom saja di hati kita selain-Nya.

Sebagai penutup sajian di atas, izinkan saya menghidangkan mutiara hikmah dari Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam no.11, atau yang sering disebut dengan Syair Idfin :

إِدْفِـنْ وُجُوْدَكَ فىِ أَرْضِ الْخُمُوْلِ فَمَا نَبَتَ مِمَّا لَمْ يُدْفَنْ لَا يَتَمُّ نَتَائِجُهُ

“Sembunyikan wujudmu pada tanah yang tak dikenal, sebab sesuatu yang tumbuh dari biji yang tak ditanam tak berbuah sempurna”

Quo Vadis Guru dan Pendidikan? (Sebuah Refleksi Hari Guru dan HUT PGRI)

Quo Vadis Guru Indonesia? Pertanyaan ini layak diajukan bertepatan dengan tanggal 25 November 2013, dimana akan diperingatinya Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-68. Pelbagai ritual tahunan dan kegiatan dilaksanakan untuk memeriahkan momen tersebut, dari yang bersifat populer sampai yang reflektif. Gema ini terasa sampai kecamatan-kecamatan dan desa-desa. Rutinitas ini memang telah mengakar dan menjadi tradisi para guru di Indonesia. Kita boleh jadi tersenyum bahagia melihat kebahagiaan ini. Mendikbud pun tak lupa memberikan sambutannya dengan tema besar Mewujudkan Guru yang Kreatif dan Inspiratif dengan Menegakkan Kode Etik untuk Penguatan Kurikulum 2013.

Namun, senyum itu akan berubah menjadi kecut saat kita memandang potret dan melongok lebih dalam ke realitas masyarakat Indonesia saat ini. Akan tampaklah kenyataan bahwa masyarakat kita ditandai oleh kekerasan, konflik vertikal dan horizontal, sikap beringas dan amuk latah, fanatisme sempit dan sikap sektarian, kemunafikan, mentalitas dan sikap koruptif, sikap tidak peduli, wajah ketidakadilan di sana-sini, penindasan minoritas oleh kelompok mayoritas, politisasi agama, hingga lemahnya demokratitasi dalam kehidupan bernegara.

Situasi demikian, sedikit banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang telalu menekankan intelektualitas, tetapi kurang memperhatikan aspek karakter pribadi, pendidikan nilai, dan kepekaan serta tanggung jawab sosial. Alhasil, para lulusan hanya memiliki keunggulan akademis, tetapi miskin karakter, buta nurani, dan tidak peka terhadap lingkungan sosial.

Hal ini diperparah dengan dampak negatif dari sistem pendidikan yang terlalu menekankan aspek intelektual dan kurang mengolah rasa akan melahirkan manusia-manusia yang beringas, reaktif-emosional yang sangat mudah diprovokasi, wawasan dangkal, berjiwa ekslusif, dan anti-sosial. Kita akan makin kecut jka melihat lebih mengerucut lagi melihat rutinitas di sekolah-sekolah seperti kebiasaan mencontak saat ujian, plagiarisme, budaya suap, hingga jebakan-jebakan pragmatis-biroktaris yang menghimpit guru.

Saya jadi teringat kembali dengan 7 dosa sosial (seven sins) yang salah satunya yaitu Education without character (pendidikan tanpa karakter), sebuah nilai yang telah lama diucapkan oleh Mahatma Gandhi sejak 1825. Sebuah kalimat sakti ini lalu seolah-olah terendam dalam kubangan pragmatisme pendidikan itu, kini sering kita dengar di dunia pendidikan Indonesia terutama dalam sepuluh tahun terakhir.

Kegelisahan awal saya Quo Vadis Guru Indonesia? Menurut Pakar Filsafat Driyarkara-F. Budi Hardiman-Pertanyaan ini muncul dari kondisi disorientasi yang dialami oleh sebuah perjalanan. Di dalam sebuah teks apokrif dari zaman Kekristenan awal, dikisahkan bahwa Santo Petrus menghindar dari penyaliban dan melarikan diri dari Roma. Di perjalanan ia berjumpa dengan Yesus, dan bertanya: “Quo Vadis, Domine? (Ke mana, Tuhan?)”, kemudian masuk ke kosakata akademis modern, pertanyaan ini dilontarkan untuk mencari suatu orientasi dari keadaan disorientasi.

Ketika ada orang bertanya quo vadis (ke mana), berarti yang ditanya belum sampai ke tujuan atau sedang dalam perjalanan. Dalam kaitannya dengan pertanyaan pada judul, kata Quo vadis menjadi serba terbuka karena arah perjalanan pendidikan yang kita kehendaki tergantung dengan kekuatan-kekuatan yang ada di Indonesia.

Mengenai sebuah perjalanan kita (Guru), suatu arah perjalanan tidak hanya bisa diteropong pada pertanyaan “hendak ke mana kita?”, tetapi juga “di mana kita sekarang?”. Dalam suatu sistem navigasi, arah perjalanan akan tampak jika kita mengetahui titik tujuan dan titik dimana kita berpijak saat ini. Hanya dengan melihat titik kita berdiri, maka garis tujuan akan dapat ditarik.

Jadi, untuk menjawab “kemana kita?”, haruslah diketahui terlebih dahulu “dimana kita?”, dimana guru berpijak saat ini?, pertanyaan “dimana kita” akan bisa dijawab dengan merefleksikan diri kita, kita harus melihat cerminan kita. Dengan kata lain, sadarkah kita akan tempat kita sekarang di sini, tempat kita berpijak saat ini. Tidak ada jawaban tegas untuk pertanyaan “kemana kita” dan “dimana kita”. Saya yakin tidak ada titik pijak yang seragam secara paradigmatik di benak kita saat ini, baik yang disadari atau tidak.

Sebuah nilai luhur dari Ki Hajar Dewantara patut dijadikan pijakan bahwa pendidikan dipahami sebagai proses pemanusiaan manusia secara utuh dan manusiawi agar memiliki kepribadian yang dewasa. Kita dapat mencium aroma nilai-nilai karakter dari nilai luhur ini. Inilah tempat kita berpijak dan menjawab kemana kita, dengan langkah mengedepankan upaya pemanusiaan manusia secara seutuhnya.

Akan tetapi, lagi-lagi kita akan tersenyum kecut dan mengerutkan dahi bila melihat desain besar pendidikan nasional kita. Sebuah grand design yang menekankan proses penanaman karakter baik untuk guru dan siswa, namun output dari grand design diperuntukkan menjawab tantangan pasar global (lihat ciri-ciri masyarat abad 21 yang menjadi acuan kompetensi pendidikan kita). Tidak adakah arah yang lebih luhur daripada logika pasar (komiditisasi pendidikan) yang menjadi preferensi pendidikan kita?

Menurut saya, ini merupakan kontradiksi dalam sebuah konsep besar tentang pendidikan. Akan terdengar aneh jika proses yang lebih luhur (dalam hal ini pendidikan karakter) dijalani untuk menggapai tujuan yang lebih artifisial (prepefensi pasar global), kita cenderung bergerak dari progressif menuju retrogressif, suatu keterbalikan arah yang menuju jurang hitam peradaban bangsa.

Hal ini diperparah dengan rantai hermeneutik antara fenomena out text (baik ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun agama) terhadap pendidikan secara in text (pembelajaran di sekolah, kepentingan pengambil kebijakan pendidikan) yang mempunyai pengaruh besar terhadap perjalanan pendidikan Indonesia. Pola hubungan out text dan in text ini pun tidak sepenuhnya sesuai harapan. Hubungan-hubungan ini dikotori oleh pelbagai skandal (yang dalam bahasa latin scandalum berarti batu sandungan atau godaan-untuk berdosa). Alhasil, pendidikan kita pun tidak dapat menolak pil pahit: Pendidikan Indonesia Berbasis Skandal. Sebuah satir yang menyayat hati tentunya.

Dalam kaitannya dengan spekulasi subjektif di atas, pertanyaan quo vadis kembali harus dikemukakan, tapi kali ini dengan bobot reflektif yang (harus) lebih tinggi. Hanya dengan bertanya secara kritis-reflektif terhadap diri, kita dapat menjaga diri dari scandalum yang dapat mengotori perjalanan bahkan membalikkan arah hendak “kemana kita”. Tumpuan harapan arah pendidikan yang salah satunya pada guru harus menentukan arah pasti, selalu menjaga diri dari godaan pragmatis, hasutan-hasutan politik berkepentingan dangkal. Akhirnya, dalam momen ini, kita bersama-sama merefleksikan diri untuk merubah wajah yang kecut menjadi wajah penuh senyum. Jawaban quo vadis ada di tangan para guru.

Kamis, Agustus 30, 2012

Membumikan Pancasila Demi Persaudaraan

Membumikan Bhineka Tunggal Ika Demi Persaudaraan

Bhīneka tunggal ika tan hana dharmma mangrwa.

(Mereka memang berbeda-beda. Namun, pada hakikatnya sama. Karena tidak ada kebenaran yang mendua”)

(Mpu Tantular, Kakawin Sutasoma. bagian 139.5)

Alangkah indahnya ucapan Mpu Tantular dalam Kakawin Sutasoma ini. Sebuah kalimat yang mendengungkan semangat toleransi dalam berbagai perbedaan. Sebuah pemikiran yang sangat maju di zamannya dan masih sangat relevan untuk masa kini. Jika kita menoleh jauh ke masa lalu, sejarah Nusantara merupakan sejarah perjalanan panjang antar multietnis (Tionghoa, Melayu, Batak, Dayak, dan lain-lain) dan multimental (Hindu, Budha, Kristen, Islam, Konghucu, dan lain-lain). Pelbagai pertemuan ini menjadikan Nusantara lebih mirip kuali penyerbukan silang-budaya.

Masih dalam konteks sejarah masa lalu, setidaknya sejak masa Majapahit telah muncul semacam doktrin “agama sipil” yang mendorong kehidupan harmonis antar pemeluk agama (Hindu, Buddha, dan kemudian Islam). Doktrin agama sipil ini diformulasikan oleh Mpu Tantular dalam semboyan bhineka tunggal ika yang secara historis, merupakan rumusan dari suatu konsep keagamaan baru.

Sejak masa kerajaan-kerajaan kuno di Jawa Tengah, agama Hindu Siwa dan Buddha Mahayana telah hidup berdampingan. Perbedaan candi-candi dari kedua agama tersebut menunjukkan bahwa keduanya terpisah satu sama lain. Agama tersebut masing-masing mempunyai candi-candi yang berbeda dan terpisah, arca-arca pemujaan yang dapat dibedakan dengan jelas satu sama lain. Baru pada masa Mpu Tantular, muncul gagasan untuk menjembatani berbagai aliran agama yang ada di Majapahit pada saat itu.

Menurut Zoetmulder, Kakawin Sutasoma menawarkan sesuatu yang lain karena terdapat ide-ide religius pada saat itu, khususnya mengenai bentuk Buddhisme Mahayana seperti berlaku di Majapahit, beserta hubungannya dengan Siwaisme. Kita tidak dapat mengharapkan akan menemukan sebuah ilustrasi yang lebih baik tentang cara kedua aliran itu hidup berdampingan, saling mempengaruhi serta menjadi titik identik dalam pandangan pokoknya.

Memang dalam Kakawin Sutasoma, pengertian bhineka tunggal ika lebih ditekankan pada perbedaan dalam bidang agama, tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah Majapahit, terutama dalam usaha membina kerukunan, nampaknya telah memberikan nilai-nilai inspiratif dan konsep tersebut dapat dielaborasi lebih lanjut bagi bangsa Indonesia.

Lalu, bagaimana membumikan bhineka tunggal ika dalam konteks kekinian? Apakah ini masih penting? Jawabannya tentu. Malahan proses pembumian harus dilakukan dengan lebih strategik dan proaktif. Mengapa? Tengok saja beberapa kasus kekerasan atas nama agama, pertikaian karena perbedaan penafsiran teks-teks suci, perkelahian antar kelompok agama akibat diskriminasi ekonomi, sosial, dan budaya.

Untuk contoh konkrit, baru-baru ini, lihatlah kembali kasus jamaah Tariqat Naqsabandiyah dan Warga Dusun Tambang 25 Desa Cupat, Kecamatan Parittiga, Bangka Barat. Sebenarnya ini hanyalah salah satu contoh kasus yang akan menjadi pemantik api yang akan kembali membakar, mungkin di tempat yang lain dan kelompok lain lagi. Dengan mengambil sampel kasus di atas, saya ingin mencoba melakukan penajaman penyebab kasus serta rekomendasi solusi dari perspektif “konflik sebagai sarana dialogis”.

Kondisi sosial selama ini, yang terjadi bukanlah karena tidak adanya konflik. Tapi karena minimnya komunikasi yang tulus antarkelompok. Konflik lebih mirip bom waktu yang pada saat bergesek sedikit saja, maka akan meledak. Ini sangat berbeda dengan konflik yang terjadi antarkelompok yang sering berkomunikasi dan bekerjasama.

Dalam kelompok ini memang potensi terjadi konflik memang besar, namun konflik yang terjadi biasanya lebih dapat diredam karena adanya understanding dan lebih mirip sebuah dialog untuk sebuah pengertian (dialogue for mutual understanding). Tindakan anarkis lebih dapat diredam dengan adanya sebuah jalinan persaudaraan. Konflik yang diselesaikan dengan adanya ikatan tali-tali persaudaraan lebih terarah untuk menjelma menjadi sebuah solusi yang saling mencerahkan.

Saya ingin menggarisbawahi sebuah kata kunci, yaitu dialog. Mengapa? Karena dialog selalu membuka ruang yang tak terjangkau. Selalu membuka pintu-pintu cakrawala yang dapat menumbuhkan kesadaran yang bijak. Namun, dialog yang dilakukan tanpa keterbukaan sikap untuk saling menerima, mendengarkan, ketulusan akan perbedaan, tidak dapat mencapai tujuan dialog sebagai jalan menuju persaudaraan.

Dalam kasus konflik antar dan inter umat beragama, kelompok-kelompok yang berkepentingan harus berani menguji dan mempertanyakan landasan pendapat dan asumsi dasar mereka (baik landasan teologis maupun rasional), tidak perlu khawatir hal itu akan melemahkan atau meruntuhkannya. Kalau tidak, dampaknya dapat tercermin dalam hubungan sosial, ketika kelompok atau gerakan keagamaan yang satu menghindar dari, atau tidak berani bergaul dengan sesama anggota kelompok yang berasal dari golongan lain karena hal itu akan mengancam keyakinan-keyakinannya. Hal ini absurd, karena mengesampingkan de facto pluralisme internal dan absolutisasi kebenaran yang pada dasarnya bersifat tentatif.

Sikap di atas menutup peluang bagi diskusi dan dialog terbuka dalam rangka meningkatkan saling pengertian—yang harus dibedakan dari debat mendapatkan kepastian dan kebenaran tunggal yang mustahil. Diskusi dan refleksi obyektif tidak dapat berlangsung jika pihak-pihak yang terlibat bertolak dari prinsip: “Inilah keyakinan kami, dan kami berhak meyakininya. Persetan dengan keyakinan-keyakinan Anda”. Prinsip ini menutup jalan bagi kemungkinan saling memahami, saling pengertian yang lebih besar, dan revisi terhadap kebenaran parsial yang disebutkan di atas. Bila partikularisme internal suatu kelompok diramu dengan militanisme yang radikal, hasilnya adalah komunalisme yang menggerogoti komunitas manusia.

Akhirnya, dalam kesempatan ini juga, saya ingin menyampaikan rasa salut kepada MUI, Polres Bangka Barat, Tripika Parittiga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda di Kecamatan Parittiga atas partisipasinya dalam penyelesaian konflik dalam kasus di atas. Pihak-pihak ini sangat memberikan semangat baru demi setitik persaudaraan. Memang mudah membumikan bhineka tunggal ika dalam tataran teoretis, namun sulit membumikannya dalam tataran praksis. Dapatkah kita melakukan dialog yang tulus demi persaudaraan manusia? Jawabannya tergantung apa yang ada di hati kita semua.

Jumat, November 18, 2011

PUASA atau kePUASAn?

Kata “puasa” dalam berbagai derivasinya, disebut 13 kali dalam al-Qur'an, dengan rincian 12 kali dengan kata shiam, namun hanya satu kali dengan kata shaum. Jelas terdapat diferensiasi antara shiam (merujuk kepada puasa yang seperti sekarang kita lakukan) dan shaum.

Satu-satunya kata shaum dalam alquran berkaitan dengan seorang perempuan suci yang telah melahirkan Nabi Isa as, ia adalah Maryam. Setelah mengalirkan sungai di bawah kaki Maryam dan menjatuhkan kurma yang segar, Allah swt. berkata kepada Maryam yang mengalami rasa sakit karena akan melahirkan anak: “Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini." (QS. Maryam [19]: 26).

Sayyid Haidar Amuli dalam Inner Secret of the Path berkata,” kita bergerak lebih jauh lagi dalam puasa kita. Kita berusaha mengendalikan diri kita lahir batin”. Secara lahir, kita mengendalikan indera lahiriah kita; seperti lidah dengan puasa bicara, telingan dengan puasa mendengar, mata dengan puasa melihat. Secara batin, kita berusaha mengendalikan fakultas batiniah kita, seperti pikiran dan imajinasi.

Ketika Maryam puasa bicara, Allah menjadikan bayi dalam buaiannya berbicara dengan sangat jelas, menjawab hujatan banyak orang ketika Maryam kembali dari Mihrab dengan menggendong anaknya. Hikmah yang dapat ditangkap adalah ketika kita puasa bicara, Allah akan memperdengarkan kepada kita dengan sangat jernih suara hati nurani. Lewat hati, yang merupakan taman ilahi dalam diri, Allah berbicara. Dan ketika kita terlalu banyak bicara, kita tidak lagi sanggup mendengar suara Ilahi dalam hati nurani kita. Kita menjadi tuli karena kita terlalu bising.

Jika ditarik dalam kehidupan kontemporer, maka dengan dengan mudah dapat ditemukan skenario-skenario yang relevan. Di dalam rumah tangga, konflik sering terjadi karena antara suami dan istri hanya ingin bicara tanpa ada pihak yang ingin mendengarkan. dalam skala yang lebih komunal, misalnya dalam suatu organisasi, kebisingan muncul karena para petinggi, pemangku jabatan, atau penentu kebijakan belajar berbicara tetapi tidak belajar mendengarkan. jika mau ditarik lagi dalam skala kosmos, maka bumi akan penuh kebisingan akibat semua orang berbicara tanpa ada yang mendengarkan. betapa akutnya bila orang berbicara tanpa adanya kemampuan bahkan keinginan untuk belajar mendengarkan dengan baik. Bumi (jika didengarkan dari langit), bagaikan stasiun radio yang overload pada channel.

Nah, dalam konteks ramadhan kali ini, tepat sekali jika puasa untuk melatih “tidak”, karena kita cenderung melampiaskan “ya”. Mental manusia lebih berpihak pada “melampiaskan” daripada “mengendalikan”. Kita tidak hanya dilatih untuk “tidak” makan, “tidak” minum, “tidak” ribut-ribut, “tidak” bohong, “tidak” janji gombal, tetapi juga untuk “tidak” mengebiri amanat serta kepentingan orang banyak, apalagi orang-orang di bawah kita.

Saya berminat membuat skrip skenario percakapan setan dalam bulan ramadhan kali ini, semoga ada yang mau mempertunjukkannya dalam panggung drama! Begini skenarionya:

Berhubung cuti kerjaan, komunitas setan ngumpul di warung sambil tertawa terkekeh-kekeh terguncang-guncang sampai basah seluruh badannya oleh lelehan air matanya. Mereka mentertawakan hasil evaluasi Ramadhan pada seminggu pertama bulan Ramadhan kali ini.

Setan belang ngomong, ”Puasa kok suasananya lebih ribut dibanding tidak puasa. Anggaran belanja makanan dan minuman keluarga para pelaku puasa kok meningkat. Puasa kok meningkat cengengesannya, ribut jualan kue puasa, jajan puasa, kado puasa, lawakan puasa, ustadz puasa, album puasa, baju puasa .......... sampai politisasi puasa!”.

Setan lain bereaksi, “bukankah itu mencerminkan suksesnya misi kita?”

Setan yang pertama menjawab, “untuk melakukan keributan-keributan di bulan Ramadhan manusia tidak memerlukan pengaruh atau provokasi kita. Mohon diakui dengan kebesaran jiwa, bahwa kecerdasan manusia untuk mengotori hidupnya sendiri sudah jauh melebihi target maksimal nenek moyang kita para setan dahulu kala untuk merusak hidup manusia”.

Setan lain menimpali, “Manusia itu tolol, untuk tidak mencuri saja mereka butuh kitab suci Allah, tak bisa mereka temukan sendiri dengan hati nurani dan akal sehatnya. Untuk tidak korupsi, orientasi target pribadi diatas kepentingan orang banyak dan menindas orang lemah saja mereka butuh konstitusi dan hukum formal. Itu pun tidak mereka patuhi. Jadi, untuk menghancurkan peradaban manusia, sama sekali tidak diperlukan setan iblis. Mereka sudah matang dan canggih menjalankan sistem budaya penghancur kehidupan anak cucu mereka sendiri”.

Tak mau kalah, Setan belang menyahut lagi, “benar kawan, untuk tabungan hari tua saja mereka mengeruk dari kantong-kantong yang bukan miliknya, manipulasi administrasi, mark up anggaran, merancukan manajemen dan saling mencari kambing hitam.”

Dengan mimik sedih dan menyesal, setan belang melanjutkan, “Saya sedih, anak cucu kita para setan di masa depan tidak punya pekerjaan lagi!”

Skenario di atas, paling tidak mengingatkan kita untuk melatih “tidak” daripada “ya”. Hendaknya Ramadhan benar-benar untuk “PUASA”, bukan untuk melampiaskan “kePUASAn”. Mudah bukan mengucapkan “tidak” daripada “ya”? tapi mungkin sulit mengaktualisasikannya? Tertarik hati saya untuk menawarkan judul di atas: PUASA atau kePUASAn? Kita tinggal memilih.

Satu-satunya kata shaum dalam alquran berkaitan dengan seorang perempuan suci yang telah melahirkan Nabi Isa as, ia adalah Maryam. Setelah mengalirkan sungai di bawah kaki Maryam dan menjatuhkan kurma yang segar, Allah swt. berkata kepada Maryam yang mengalami rasa sakit karena akan melahirkan anak: “Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini." (QS. Maryam [19]: 26).

Sayyid Haidar Amuli dalam Inner Secret of the Path berkata,” kita bergerak lebih jauh lagi dalam puasa kita. Kita berusaha mengendalikan diri kita lahir batin”. Secara lahir, kita mengendalikan indera lahiriah kita; seperti lidah dengan puasa bicara, telingan dengan puasa mendengar, mata dengan puasa melihat. Secara batin, kita berusaha mengendalikan fakultas batiniah kita, seperti pikiran dan imajinasi.

Ketika Maryam puasa bicara, Allah menjadikan bayi dalam buaiannya berbicara dengan sangat jelas, menjawab hujatan banyak orang ketika Maryam kembali dari Mihrab dengan menggendong anaknya. Hikmah yang dapat ditangkap adalah ketika kita puasa bicara, Allah akan memperdengarkan kepada kita dengan sangat jernih suara hati nurani. Lewat hati, yang merupakan taman ilahi dalam diri, Allah berbicara. Dan ketika kita terlalu banyak bicara, kita tidak lagi sanggup mendengar suara Ilahi dalam hati nurani kita. Kita menjadi tuli karena kita terlalu bising.

Jika ditarik dalam kehidupan kontemporer, maka dengan dengan mudah dapat ditemukan skenario-skenario yang relevan. Di dalam rumah tangga, konflik sering terjadi karena antara suami dan istri hanya ingin bicara tanpa ada pihak yang ingin mendengarkan. dalam skala yang lebih komunal, misalnya dalam suatu organisasi, kebisingan muncul karena para petinggi, pemangku jabatan, atau penentu kebijakan belajar berbicara tetapi tidak belajar mendengarkan. jika mau ditarik lagi dalam skala kosmos, maka bumi akan penuh kebisingan akibat semua orang berbicara tanpa ada yang mendengarkan. betapa akutnya bila orang berbicara tanpa adanya kemampuan bahkan keinginan untuk belajar mendengarkan dengan baik. Bumi (jika didengarkan dari langit), bagaikan stasiun radio yang overload pada channel.

Nah, dalam konteks ramadhan kali ini, tepat sekali jika puasa untuk melatih “tidak”, karena kita cenderung melampiaskan “ya”. Mental manusia lebih berpihak pada “melampiaskan” daripada “mengendalikan”. Kita tidak hanya dilatih untuk “tidak” makan, “tidak” minum, “tidak” ribut-ribut, “tidak” bohong, “tidak” janji gombal, tetapi juga untuk “tidak” mengebiri amanat serta kepentingan orang banyak, apalagi orang-orang di bawah kita.

Saya berminat membuat skrip skenario percakapan setan dalam bulan ramadhan kali ini, semoga ada yang mau mempertunjukkannya dalam panggung drama! Begini skenarionya:

Berhubung cuti kerjaan, komunitas setan ngumpul di warung sambil tertawa terkekeh-kekeh terguncang-guncang sampai basah seluruh badannya oleh lelehan air matanya. Mereka mentertawakan hasil evaluasi Ramadhan pada seminggu pertama bulan Ramadhan kali ini.

Setan belang ngomong, ”Puasa kok suasananya lebih ribut dibanding tidak puasa. Anggaran belanja makanan dan minuman keluarga para pelaku puasa kok meningkat. Puasa kok meningkat cengengesannya, ribut jualan kue puasa, jajan puasa, kado puasa, lawakan puasa, ustadz puasa, album puasa, baju puasa .......... sampai politisasi puasa!”.

Setan lain bereaksi, “bukankah itu mencerminkan suksesnya misi kita?”

Setan yang pertama menjawab, “untuk melakukan keributan-keributan di bulan Ramadhan manusia tidak memerlukan pengaruh atau provokasi kita. Mohon diakui dengan kebesaran jiwa, bahwa kecerdasan manusia untuk mengotori hidupnya sendiri sudah jauh melebihi target maksimal nenek moyang kita para setan dahulu kala untuk merusak hidup manusia”.

Setan lain menimpali, “Manusia itu tolol, untuk tidak mencuri saja mereka butuh kitab suci Allah, tak bisa mereka temukan sendiri dengan hati nurani dan akal sehatnya. Untuk tidak korupsi, orientasi target pribadi diatas kepentingan orang banyak dan menindas orang lemah saja mereka butuh konstitusi dan hukum formal. Itu pun tidak mereka patuhi. Jadi, untuk menghancurkan peradaban manusia, sama sekali tidak diperlukan setan iblis. Mereka sudah matang dan canggih menjalankan sistem budaya penghancur kehidupan anak cucu mereka sendiri”.

Tak mau kalah, Setan belang menyahut lagi, “benar kawan, untuk tabungan hari tua saja mereka mengeruk dari kantong-kantong yang bukan miliknya, manipulasi administrasi, mark up anggaran, merancukan manajemen dan saling mencari kambing hitam.”

Dengan mimik sedih dan menyesal, setan belang melanjutkan, “Saya sedih, anak cucu kita para setan di masa depan tidak punya pekerjaan lagi!”

Skenario di atas, paling tidak mengingatkan kita untuk melatih “tidak” daripada “ya”. Hendaknya Ramadhan benar-benar untuk “PUASA”, bukan untuk melampiaskan “kePUASAn”. Mudah bukan mengucapkan “tidak” daripada “ya”? tapi mungkin sulit mengaktualisasikannya? Tertarik hati saya untuk menawarkan judul di atas: PUASA atau kePUASAn? Kita tinggal memilih.

Memaknai Internet Sebagai Fenomena Sosial Generasi muda di Bangka

Prolog

Dinas pendidikan Kabupaten Bangka meluncurkan Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) di sekolah-sekolah di Kabupaten Bangka. Jardiknas merupakan jaringan internet gratis di sekolah-sekolah. Dengan jardiknas ini, para pelajar dapat mengakses internet melalui layanan hotspot tanpa mengeluarkan biaya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka menyadari bahwa dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari pemanfaatan internet untuk membantu memudahkan siswa maupun guru dalam mendapatkan informasi.

Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah yang lebih concern untuk memajukan dunia pendidikan dengan memberikan kemudahan dalam mengakses informasi. Diharapkan dengan adanya program ini, peningkatan mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Bangka dapat mengalami kemajuan yang progresif dan signifikan.

Di lain pihak, fenomena internet akhir-akhir ini memang telah menjadi primadona di berbagai kalangan, khususnya para pelajar. Dari pelajar SD hingga mahasiswa. Penggunaan untuk keperluan beragam pun dengan mudah kita jumpai. Dari aktivitas mencari informasi, tren jejaring sosial (social networking), hingga game online dengan berbagai varian. Sangat mudah melacak keberadaan para pelajar di tempat-tempat yang menyediakan jasa layanan internet dan game online. Apalagi internet dapat diakses dengan berbagai fix gadget mulai dari Dekstop PC, hingga portable gadget seperti notebook, PSP (Playstation Portable), I-Pad, ponsel, dan hampir segala macam produk dilengkapi dengan web browser. Singkat kata, Internet seolah-olah menjadi kebutuhan sekunder yang sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari.

Internet sebagai “Penyampai Informasi”

Dari deskripsi fakta di atas, harus disadari bahwa hubungan para pelajar -lebih luas lagi masyarakat- dengan internet telah mengubah kehidupan sosial masyarakat, khususnya pelajar, terlepas dari dampak positif dan negatif yang dapat dilihat langsung di kehidupan sehari-hari.

Tidak dipungkiri bahwa pemanfaatan internet sebagai media pendidikan sangat membantu dalam peningkatan mutu pendidikan. Baik terhadap pelajar, guru, sistem administrasi, sistem pembelajaran, dan sebagainya. Keterbatasan informasi yang selama ini hanya didapatkan dari buku, dapat terakomodasi secara tepat dengan kehadiran internet ke sekolah-sekolah.

Berbagai potensi yang dimiliki oleh teknologi dalam pendidikan lantas memungkinkannya diajukan sebagai suatu alternatif untuk membantu memecahkan masalah-masalah pendidikan. Secara umum aplikasi teknologi dalam pendidikan akan mampu:

1. menyebarkan informasi secara meluas, seragam dan cepat

2. membantu, melengkapi dan (dalam hal tertentu) menggantikan tugas guru

3. dipakai untuk melakukan kegiatan instruksional baik secara langsung maupun sebagai produk sampingan

4. menunjang kegiatan belajar masyarakat serta mengundang partisipasi masyarakat

5. menambah keanekaragaman sumber maupun kesempatan belajar

6. menambah daya tarik untuk belajar

7. membantu mengubah sikap pemakai

8. mempunyai keuntungan rasio efektivitas biaya, bila dibandingkan dengan sistem tradisional.

Singkat kata, Jardiknas merupakan salah satu program untuk memanfaatkan internet secara maksimal dalam pendidikan.

Namun yang perlu disadari, dengan peluncuran program Jardiknas ini bukan berarti kita lantas menunggu hasilnya. Harus ada regulasi ketat dan terus-menerus. Koordinasi antara orang tua, sekolah, dan pengelola program sendiri hendaknya dilakukan dengan baik. Hal ini bukan tanpa alasan. Karena faktanya, internet sebagai pusat informasi menyediakan beraneka ragam informasi. Kemampuan memilih informasi yang dibutuhkan menjadi keharusan, terutama di kalangan di pelajar. Penulis tertarik dengan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka yang menyebutkan bahwa situs-situs yang tidak berhubungan dengan dunia pendidikan akan diblokir langsung oleh Jardiknas yang kontrolnya berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka (Bangka pos, edisi Selasa, 21 Desember 2010). Harus ada kejelasan sistem dan metode web sortir yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka mengingat Internet menyediakan jutaan halaman web. Evaluasi yang dilakukan hendaknya tidak hanya murni evaluasi teknologi, akan tetapi melibatkan faktor sosial dan kultural. Karena main idea internet bukanlah teknologinya, tetapi “How connecting people around the world”. Menurut penulis sendiri, penggunaan internet hanyalah salah satu esensi dari proses pendidikan yang tidak lain adalah penyajian informasi.

Internet sebagai fenomena sosial

Kondisi modern jelas mempengaruhi kepribadian manusia. Pengaruh modernitas terhadap manusia tercermin dari urbanisme, industrialisme, mobilitas, dan komunikasi massa.

Berangkat dari pijakan di atas, fenomena internet bukan hanya dipandang sebagai suatu hal yang benar-benar bergerak di bawah panji teknologi. Hal yang sering dilupakan bahwa ekologi teknologi (internet) yaitu menghubungkan orang-orang dengan menembus dimensi ruang dan waktu. Fenomena internet merupakan fenomena sosial. Karena manusia sebagai user memiliki peran menggali nilai-nilai pendidikan yang terkandung dari fenomena tersebut. Bagaimanapun juga sebuah produk dari teknologi bagaikan dua sisi mata uang. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Tergantung sisi mana yang lebih dominan dalam perkembangannya. Dalam hal ini perlu ketelitian dan penelitian terus-menerus dari berbagai pihak agar program Jardiknas ini mampu mengakomodasi segala perubahan positif.

Toffler menyebutkan bahwa perubahan kehidupan manusia terbagi ke dalam tiga gelombang besar. First wave: gelombang pertanian, second wave: gelombang industri, dan third wave: gelombang teknologi informatika. Jelas sekali bahwa Internet sebagai salah satu produk teknologi informatika dapat membuat perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia.

Hal ini sejalan dengan ungkapan Seorang futuris, John Naisbitt. Ia mengemukakan bahwa “Kemajuan teknologi menghasilkan perubahan sosial” . Asumsi ini sangat rasional, karena perbedaan saat ini adalah tingkat percepatan perubahan teknologi sedemikian cepat sampai-sampai akomodasi sosial terhadap teknologi baru semakin tertinggal. Evolusi teknologi berlari jauh di depan evolusi budaya, dan kesenjangan antara keduanya semakin melebar .

Yang terjadi saat ini adalah kurang adanya kesadaran mengenai perubahan yang ditimbulkan internet terhadap habitat/ komunitas (pelajar, mahasiswa, dll) dan hubungan-hubungan di dalamnya. Terlepas dari berbagai aspek, konsekuensi hubungan kita dengan internet tidak banyak dipertimbangkan. Sangat sedikit sekali orang memperhatikan hal ini. Kebanyakan orang melahap total apa yang disajikan internet. Bagaimana pola komunikasi kita, pola ketergantungan kita, sikap kita, apa saja yang tergantikan oleh peran internet. Dengan internet, sebaiknya kita bertanya: apa yang akan menjadi lebih baik?

Alienasi Dan Reduksi Karakter Generasi muda

Zbigniew Brzezinski memperkenalkan istilah masyarakat technetronic , yaitu Peningkatan teknologi intelektual baru (kemudian mengacu pada Hi-Tech) yang lebih dibutuhkan untuk memproses informasi ketimbang memproses segenap kemampuan sumber daya manusia. Kenyataan yang dikemukakan Brzezinki benar adanya jika melihat kepada fakta saat ini. Hal ini merupakan sikap salah kaprah terhadap kemajuan teknologi informasi, khususnya dalam pemanfaatan internet.

Peristiwa ini dapat dilihat pada kenyataan saat ini. Para pengguna internet khususnya di Bangka-dalam hal ini pelajar, mahasiswa, dll- lebih banyak mengumpulkan informasi daripada mengeksplorasi diri dan mengembangkan ide. Kalau tidak percaya, silahkan lakukan riset! Berapa persen dari pelajar kita yang menjadi bloger, netizen, citizen journalist, unjuk bakat, gali potensi, dan berbagai pengembangan diri lainnya. Paling jauh yang dilakukan hanyalah promosi pribadi atau komunitas melalui jejaring sosial (facebook, twitter, dll). Sangat sedikit sekali pelajar kita di Bangka yang membangun pengetahuan dan inspirasi dengan menggunakan internet. Yang dilakukan pelajar kita adalah membuat kuburan informasi. Ketika berbicara konsumsi intelektualitas, sering kali yang dilakukan adalah berada pada kumpulan-kumpulan informasi yang memukau kita dan membuat sulit memilih informasi mana yang kita butuhkan. Karena yang kita lakukan adalah mengubur banyak-banyak informasi dalam memori kita. Bukan membuat suatu kerangka pengetahuan dengan menghubungkan informasi yang relevan.

Selain itu, penggunaan internet lebih memanfaatkan internet sebagai pengisi waktu santai yang kebablasan. Keterlibatan dengan internet pada awalnya hanya untuk iseng, menghilangkan bosan, stress, refreshing, hingga akhirnya menjadi ketagihan. Motif ketergantungan ini dapat dijadikan indikator bahwa keterlibatan para user dengan internet seperti layaknya “seorang mabuk yang mencari bar dan hiburan malam”. Memang, analogi ini mungkin kurang tepat. Namun tendensi dan esensinya sama, yaitu mencari kesenangan sesaat untuk melupakan dan menghindari masalah, terjebak dalam kerumunan (menggunakan internet hanya untuk ikut-ikutan) sehingga kehilangan kreatifitas dan jati diri, dan terjebak rutinitas. Dalam studi sosiologi, inilah yang dimaksud dengan cultural shock, ketimpangan antara ritme kemajuan teknologi dan irama mentalitas manusia.

Indikasi ini mengarah kepada gejala alienasi yang menjadi tema sentral dari pandangan para ilmuan terhadap manusia modern. Tema ini telah ada sejak kritik Karl Mark terhadap sistem kapitalistik. Perhatikan kutipan Mark dan Engels berikut ini: ia menyangkal dirinya sendiri, merasa lebih sengsara ketimbang bahagia, tak mampu mengembangkan kemampuan fisik dan intelektualnya secara bebas tetapi mempermalukan dirinya dan merusak pikirannya.

Alienasi berarti kehilangan dorongan hati untuk bergaul (motif egoisme, atomisasi), kehilangan kreatifitas (motif monoton, kerutinan), dan kehilangan kontrol terhadap tindakan (motif pasivisme), kehilangan otonomi (motif pemujaan komoditi yang merasuki semua orang), dan singkatnya menghancurkan “potensi kemanusiaan”.

Adapun gagasan mengenai kerumunan (sikap ikut-ikutan) memang secara hakiki bertentangan dengan ide mengenai keunikan pribadi. Dalam sikap yang ikut-ikutan ini, kita tidak dikenal sebagai pribadi satu demi satu, melainkan kelompok. Identitas pribadi kita hilang karena larut dalam kelompok yang berkumpul. Yang ada hanyalah kerumunan dengan sifat anonimitasnya. Mengenai terjebaknya manusia dalam kerumunan komunitas (crowd), Soren Kierkegaard mengungkapkan bahwa:

“Pernahkah Anda melihat sebuah perahu yang terjebak dalam lumpur? Perahu itu hampir tidak mungkin berlayar lagi karena tidak bisa didayung lagi… Dayung pun tidak dapat mencapai dasar sungai sehingga tidak ada tumpuan untuk menggerakkan perahu. Demikianlah seluruh generasi terjebak di pinggiran akal-budi yang berlumpur”

Gejala lain dari alienasi dikemukakan oleh Martin Heidegger dalam karyanya Sein und Zeit yang dengan cerdas menggambarkan bagaimana hubungan manusia (Dasein) dengan media/ alat (Zuhandenes ) secara filosofis. Menurut Heidegger, kita begitu kerasan bermukim dalam dunia alat-alat sehingga tidak menyadari lagi ketergantungan kepada teknik itu. Kesinambungan argumen Heidegger di sini dengan kritiknya atas teknik cukup jelas: dalam ketergantungan kita terhadap internet, sudah menentukan kita sebagai bingkai. Sebagai manusia (yang dianggap modern) berarti menjadi diri sendiri dengan perpanjangan melalui piranti-piranti. Seolah-olah hal tersebut menjadi bagian dari diri kita. Hal ini dapat dilihat pada sebagian orang. Bagaimana seseorang merasa tidak percaya diri ketika ponsel lupa dibawa, bagaimana seseorang mati gaya ketika jaringan internet down, seolah-olah semangat untuk berkreatifitas juga menjadi down.

Hal ini sejalan dengan gambaran Lewis Yosblonsky dalam bukunya Robopath tentang peristiwa di akhir tahun 70-an tentang prajurit Amerika yang notabene berpendidikan menyerang sebuah kampung di Vietnam dengan sadis. Ketika seorang prajurit Amerika itu ditanya apa yang dipikirkannya ketika menembaki orang-orang yang tidak bersalah, ia berkata:

“I did not down and think in terms of men, women, and children. They were all classified the same, and that was the classification we dealt withjust so many enemy soldiers. I felt then, and still do, that I acted just was directed, and I carried out the orders that I was green, and I do not fell wrong in doing so…”

Lokus Kutipan di atas bukanlah pada tindakan yang mereka lakukan. Namun bagaimana pembentukan psikologis yang mereka (prajurit Amerika) yang dimulai dari suatu pembentukan mesin-mesin mekanis dari pada pembentukan pribadi manusia. Meminjam istilah Yosblonsky, potongan pengakuan di atas menyiratkan bahwa kebanyakan manusia-manusia modern (Era teknologi informasi) sudah menjadi robopath, yaitu makhluk yang lahir dalam masyarakat yang memuja efisiensi, keteraturan yang ketat, prediktibilitas, yang semuanya mekanis. Hal inilah yang mesti disadari oleh kita semua.

Tahap pengkerdilan inti manusia ini tidak hanya sampai di sini, jika hal dianggap sebagai ketakutan yang berlebihan, dan bila tidak disikapi, bukan tidak mungkin robopath ini mengalami metamorphosis menjadi zombie . Karakter zombie merupakan penggambaran yang tepat terhadap tahap alienasi.

Selain zombie, C. Wright Mills menyebut istilah Cheerful Robot, yaitu manusia yang berusaha mengatasi kecemasan eksistensial mereka dalam hiburan, kenikmatan sensual (dan terutama sekali, seksual). Dalam keadaan ini, manusia yang melarikan diri dari kegelisahan jiwanya dengan mengonsumsi produk-produk (berupa barang dan jasa) yang mewah, atau melakukan wisata ke tempat-tempat yang menyenangkan, atau melakukan berbagai macam permainan, atau menenggelamkan diri dalam kenikmatan sensual (dan seksual). Semuanya dilakukan tanpa kesadaran psikologis (psychological conscious) dan tunduk pada rekayasa psikologis berupa kesenangan-kesenangan sesaat.

Dengan deskripsi di atas, silahkan analisis dan bandingkan sendiri dengan berbagai kasus misalnya: masalah pelecehan seksual antar pelajar, kehamilan di luar nikah, pornografi di kalangan generasi muda kita. Masalah ini dimulai dan diketahui melalui informasi awal yang diterima oleh mereka melalui berbagai media, salah satunya adalah internet sebagai pusat informasi.

Epilog

Pembahasan di atas mungkin dianggap terlalu ekstrem dan berlebihan. Namun hal inilah yang dimaksudkan penulis, mengingat selama ini tulisan-tulisan mengenai teknologi (khususnya internet) lebih dipandang sebagai fenomena teknologi sendiri. Padahal, ketika teknologi sampai di tangan manusia, maka ia bukan hanya sekedar kajian teknologi murni. Kebanyakan tulisan memandang teknologi sebagai prioritas kajian, sehingga yang tampak kadang-kadang hanya keunggulan serta kelemahan fitur dari suatu teknologi, dalam hal ini internet. Tulisan ini hanya sebuah awal dari berbagai kemungkinan, yang memerlukan tindak lanjut dari berbagai pihak.

Hal yang sering dilupakan oleh kebanyakan kita adalah ekologi teknologi, yaitu bagaimana ketika internet digunakan oleh suatu habitat (dalam hal ini generasi muda) yang tentu saja mempunyai kultur dan kualitas kemanusiaan yang berbeda baik dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, budaya, psikologis. Bagaimana sikap terhadap internet di kalangan pelajar kita di tengah hiruk pikuk modernitas? Bagaimana kesiapan kondisi intelektual, emosional, dan spiritual generasi muda kita di tengah dunia dimana manusia bukan lagi sebagai makhluk innosen yang lahir untuk mendambakan kebahagiaan dan ketentraman jiwa dalam arti yang sederhana? Seberapa besar kontribusi internet dalam pengembangan diri generasi muda di saat manusia bekerja sangat keras untuk menghidupi gaya, beban psikologi artifisial, beban ekonomi? Adakah nilai-nilai yang hilang dan tergantikan di tengah-tengah arus komunikasi informasi global yang lebih cepat dari hitungan detik jarum jam?

Pertanyaan-pertanyaan di atas tentunya menuntut sikap partisipatif-proaktif bagi segenap kalangan yang peduli terhadap generasi muda kita. Kita tidak boleh merasa “cukup aman” hanya dengan “memblokir situs-situs yang tidak berhubungan dengan pendidikan”. Penulis tergelitik untuk kembali mengajukan pertanyaan di awal, Apa yang menjadi lebih baik?

Rujukan

Miarso, Yusuf Hadi, 1981. Penerapan Teknologi Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Universitas Terbuka.

Sztompka, Piotr, 2010. The Sociology of Social Change, Terj: Alimandan, Jakarta: Prenada Media Group.

Naisbitt, John, 2007. Mind Set, Jakarta: Daras books.

Nadjib, Emha Ainun, 2007. Tidak. Jibril Tidak Pensiun, Yogyakarta: Progress.

Tjaya, Thomas Hidya, 2010. Kierkeegard dan Pergulatan Menjadi Diri Sendiri, Jakarta: KPG.

Hardiman, Frans Budi, 2008. Heidegger dan Mistik Keseharian: Suatu Pengantar Menuju Sein und Zeit, Jakarta: KPG.

Rakhmat, Jalaluddin, 2006. Islam dan Pluralisme, Akhlak Quran Menyikapi Perbedaan, Jakarta: Serambi.

Bangka Pos, edisi Selasa, 21 Desember 2010, Tribun Bangka, Dinas Pendidikan Luncurkan Jardiknas, Jaringan Internet Gratis di Sekolah

Dinas pendidikan Kabupaten Bangka meluncurkan Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) di sekolah-sekolah di Kabupaten Bangka. Jardiknas merupakan jaringan internet gratis di sekolah-sekolah. Dengan jardiknas ini, para pelajar dapat mengakses internet melalui layanan hotspot tanpa mengeluarkan biaya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka menyadari bahwa dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari pemanfaatan internet untuk membantu memudahkan siswa maupun guru dalam mendapatkan informasi.

Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah yang lebih concern untuk memajukan dunia pendidikan dengan memberikan kemudahan dalam mengakses informasi. Diharapkan dengan adanya program ini, peningkatan mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Bangka dapat mengalami kemajuan yang progresif dan signifikan.

Di lain pihak, fenomena internet akhir-akhir ini memang telah menjadi primadona di berbagai kalangan, khususnya para pelajar. Dari pelajar SD hingga mahasiswa. Penggunaan untuk keperluan beragam pun dengan mudah kita jumpai. Dari aktivitas mencari informasi, tren jejaring sosial (social networking), hingga game online dengan berbagai varian. Sangat mudah melacak keberadaan para pelajar di tempat-tempat yang menyediakan jasa layanan internet dan game online. Apalagi internet dapat diakses dengan berbagai fix gadget mulai dari Dekstop PC, hingga portable gadget seperti notebook, PSP (Playstation Portable), I-Pad, ponsel, dan hampir segala macam produk dilengkapi dengan web browser. Singkat kata, Internet seolah-olah menjadi kebutuhan sekunder yang sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari.

Internet sebagai “Penyampai Informasi”

Dari deskripsi fakta di atas, harus disadari bahwa hubungan para pelajar -lebih luas lagi masyarakat- dengan internet telah mengubah kehidupan sosial masyarakat, khususnya pelajar, terlepas dari dampak positif dan negatif yang dapat dilihat langsung di kehidupan sehari-hari.

Tidak dipungkiri bahwa pemanfaatan internet sebagai media pendidikan sangat membantu dalam peningkatan mutu pendidikan. Baik terhadap pelajar, guru, sistem administrasi, sistem pembelajaran, dan sebagainya. Keterbatasan informasi yang selama ini hanya didapatkan dari buku, dapat terakomodasi secara tepat dengan kehadiran internet ke sekolah-sekolah.

Berbagai potensi yang dimiliki oleh teknologi dalam pendidikan lantas memungkinkannya diajukan sebagai suatu alternatif untuk membantu memecahkan masalah-masalah pendidikan. Secara umum aplikasi teknologi dalam pendidikan akan mampu:

1. menyebarkan informasi secara meluas, seragam dan cepat

2. membantu, melengkapi dan (dalam hal tertentu) menggantikan tugas guru

3. dipakai untuk melakukan kegiatan instruksional baik secara langsung maupun sebagai produk sampingan

4. menunjang kegiatan belajar masyarakat serta mengundang partisipasi masyarakat

5. menambah keanekaragaman sumber maupun kesempatan belajar

6. menambah daya tarik untuk belajar

7. membantu mengubah sikap pemakai

8. mempunyai keuntungan rasio efektivitas biaya, bila dibandingkan dengan sistem tradisional.

Singkat kata, Jardiknas merupakan salah satu program untuk memanfaatkan internet secara maksimal dalam pendidikan.

Namun yang perlu disadari, dengan peluncuran program Jardiknas ini bukan berarti kita lantas menunggu hasilnya. Harus ada regulasi ketat dan terus-menerus. Koordinasi antara orang tua, sekolah, dan pengelola program sendiri hendaknya dilakukan dengan baik. Hal ini bukan tanpa alasan. Karena faktanya, internet sebagai pusat informasi menyediakan beraneka ragam informasi. Kemampuan memilih informasi yang dibutuhkan menjadi keharusan, terutama di kalangan di pelajar. Penulis tertarik dengan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka yang menyebutkan bahwa situs-situs yang tidak berhubungan dengan dunia pendidikan akan diblokir langsung oleh Jardiknas yang kontrolnya berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka (Bangka pos, edisi Selasa, 21 Desember 2010). Harus ada kejelasan sistem dan metode web sortir yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka mengingat Internet menyediakan jutaan halaman web. Evaluasi yang dilakukan hendaknya tidak hanya murni evaluasi teknologi, akan tetapi melibatkan faktor sosial dan kultural. Karena main idea internet bukanlah teknologinya, tetapi “How connecting people around the world”. Menurut penulis sendiri, penggunaan internet hanyalah salah satu esensi dari proses pendidikan yang tidak lain adalah penyajian informasi.

Internet sebagai fenomena sosial

Kondisi modern jelas mempengaruhi kepribadian manusia. Pengaruh modernitas terhadap manusia tercermin dari urbanisme, industrialisme, mobilitas, dan komunikasi massa.

Berangkat dari pijakan di atas, fenomena internet bukan hanya dipandang sebagai suatu hal yang benar-benar bergerak di bawah panji teknologi. Hal yang sering dilupakan bahwa ekologi teknologi (internet) yaitu menghubungkan orang-orang dengan menembus dimensi ruang dan waktu. Fenomena internet merupakan fenomena sosial. Karena manusia sebagai user memiliki peran menggali nilai-nilai pendidikan yang terkandung dari fenomena tersebut. Bagaimanapun juga sebuah produk dari teknologi bagaikan dua sisi mata uang. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Tergantung sisi mana yang lebih dominan dalam perkembangannya. Dalam hal ini perlu ketelitian dan penelitian terus-menerus dari berbagai pihak agar program Jardiknas ini mampu mengakomodasi segala perubahan positif.

Toffler menyebutkan bahwa perubahan kehidupan manusia terbagi ke dalam tiga gelombang besar. First wave: gelombang pertanian, second wave: gelombang industri, dan third wave: gelombang teknologi informatika. Jelas sekali bahwa Internet sebagai salah satu produk teknologi informatika dapat membuat perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia.

Hal ini sejalan dengan ungkapan Seorang futuris, John Naisbitt. Ia mengemukakan bahwa “Kemajuan teknologi menghasilkan perubahan sosial” . Asumsi ini sangat rasional, karena perbedaan saat ini adalah tingkat percepatan perubahan teknologi sedemikian cepat sampai-sampai akomodasi sosial terhadap teknologi baru semakin tertinggal. Evolusi teknologi berlari jauh di depan evolusi budaya, dan kesenjangan antara keduanya semakin melebar .

Yang terjadi saat ini adalah kurang adanya kesadaran mengenai perubahan yang ditimbulkan internet terhadap habitat/ komunitas (pelajar, mahasiswa, dll) dan hubungan-hubungan di dalamnya. Terlepas dari berbagai aspek, konsekuensi hubungan kita dengan internet tidak banyak dipertimbangkan. Sangat sedikit sekali orang memperhatikan hal ini. Kebanyakan orang melahap total apa yang disajikan internet. Bagaimana pola komunikasi kita, pola ketergantungan kita, sikap kita, apa saja yang tergantikan oleh peran internet. Dengan internet, sebaiknya kita bertanya: apa yang akan menjadi lebih baik?

Alienasi Dan Reduksi Karakter Generasi muda

Zbigniew Brzezinski memperkenalkan istilah masyarakat technetronic , yaitu Peningkatan teknologi intelektual baru (kemudian mengacu pada Hi-Tech) yang lebih dibutuhkan untuk memproses informasi ketimbang memproses segenap kemampuan sumber daya manusia. Kenyataan yang dikemukakan Brzezinki benar adanya jika melihat kepada fakta saat ini. Hal ini merupakan sikap salah kaprah terhadap kemajuan teknologi informasi, khususnya dalam pemanfaatan internet.

Peristiwa ini dapat dilihat pada kenyataan saat ini. Para pengguna internet khususnya di Bangka-dalam hal ini pelajar, mahasiswa, dll- lebih banyak mengumpulkan informasi daripada mengeksplorasi diri dan mengembangkan ide. Kalau tidak percaya, silahkan lakukan riset! Berapa persen dari pelajar kita yang menjadi bloger, netizen, citizen journalist, unjuk bakat, gali potensi, dan berbagai pengembangan diri lainnya. Paling jauh yang dilakukan hanyalah promosi pribadi atau komunitas melalui jejaring sosial (facebook, twitter, dll). Sangat sedikit sekali pelajar kita di Bangka yang membangun pengetahuan dan inspirasi dengan menggunakan internet. Yang dilakukan pelajar kita adalah membuat kuburan informasi. Ketika berbicara konsumsi intelektualitas, sering kali yang dilakukan adalah berada pada kumpulan-kumpulan informasi yang memukau kita dan membuat sulit memilih informasi mana yang kita butuhkan. Karena yang kita lakukan adalah mengubur banyak-banyak informasi dalam memori kita. Bukan membuat suatu kerangka pengetahuan dengan menghubungkan informasi yang relevan.

Selain itu, penggunaan internet lebih memanfaatkan internet sebagai pengisi waktu santai yang kebablasan. Keterlibatan dengan internet pada awalnya hanya untuk iseng, menghilangkan bosan, stress, refreshing, hingga akhirnya menjadi ketagihan. Motif ketergantungan ini dapat dijadikan indikator bahwa keterlibatan para user dengan internet seperti layaknya “seorang mabuk yang mencari bar dan hiburan malam”. Memang, analogi ini mungkin kurang tepat. Namun tendensi dan esensinya sama, yaitu mencari kesenangan sesaat untuk melupakan dan menghindari masalah, terjebak dalam kerumunan (menggunakan internet hanya untuk ikut-ikutan) sehingga kehilangan kreatifitas dan jati diri, dan terjebak rutinitas. Dalam studi sosiologi, inilah yang dimaksud dengan cultural shock, ketimpangan antara ritme kemajuan teknologi dan irama mentalitas manusia.

Indikasi ini mengarah kepada gejala alienasi yang menjadi tema sentral dari pandangan para ilmuan terhadap manusia modern. Tema ini telah ada sejak kritik Karl Mark terhadap sistem kapitalistik. Perhatikan kutipan Mark dan Engels berikut ini: ia menyangkal dirinya sendiri, merasa lebih sengsara ketimbang bahagia, tak mampu mengembangkan kemampuan fisik dan intelektualnya secara bebas tetapi mempermalukan dirinya dan merusak pikirannya.

Alienasi berarti kehilangan dorongan hati untuk bergaul (motif egoisme, atomisasi), kehilangan kreatifitas (motif monoton, kerutinan), dan kehilangan kontrol terhadap tindakan (motif pasivisme), kehilangan otonomi (motif pemujaan komoditi yang merasuki semua orang), dan singkatnya menghancurkan “potensi kemanusiaan”.

Adapun gagasan mengenai kerumunan (sikap ikut-ikutan) memang secara hakiki bertentangan dengan ide mengenai keunikan pribadi. Dalam sikap yang ikut-ikutan ini, kita tidak dikenal sebagai pribadi satu demi satu, melainkan kelompok. Identitas pribadi kita hilang karena larut dalam kelompok yang berkumpul. Yang ada hanyalah kerumunan dengan sifat anonimitasnya. Mengenai terjebaknya manusia dalam kerumunan komunitas (crowd), Soren Kierkegaard mengungkapkan bahwa:

“Pernahkah Anda melihat sebuah perahu yang terjebak dalam lumpur? Perahu itu hampir tidak mungkin berlayar lagi karena tidak bisa didayung lagi… Dayung pun tidak dapat mencapai dasar sungai sehingga tidak ada tumpuan untuk menggerakkan perahu. Demikianlah seluruh generasi terjebak di pinggiran akal-budi yang berlumpur”

Gejala lain dari alienasi dikemukakan oleh Martin Heidegger dalam karyanya Sein und Zeit yang dengan cerdas menggambarkan bagaimana hubungan manusia (Dasein) dengan media/ alat (Zuhandenes ) secara filosofis. Menurut Heidegger, kita begitu kerasan bermukim dalam dunia alat-alat sehingga tidak menyadari lagi ketergantungan kepada teknik itu. Kesinambungan argumen Heidegger di sini dengan kritiknya atas teknik cukup jelas: dalam ketergantungan kita terhadap internet, sudah menentukan kita sebagai bingkai. Sebagai manusia (yang dianggap modern) berarti menjadi diri sendiri dengan perpanjangan melalui piranti-piranti. Seolah-olah hal tersebut menjadi bagian dari diri kita. Hal ini dapat dilihat pada sebagian orang. Bagaimana seseorang merasa tidak percaya diri ketika ponsel lupa dibawa, bagaimana seseorang mati gaya ketika jaringan internet down, seolah-olah semangat untuk berkreatifitas juga menjadi down.

Hal ini sejalan dengan gambaran Lewis Yosblonsky dalam bukunya Robopath tentang peristiwa di akhir tahun 70-an tentang prajurit Amerika yang notabene berpendidikan menyerang sebuah kampung di Vietnam dengan sadis. Ketika seorang prajurit Amerika itu ditanya apa yang dipikirkannya ketika menembaki orang-orang yang tidak bersalah, ia berkata:

“I did not down and think in terms of men, women, and children. They were all classified the same, and that was the classification we dealt withjust so many enemy soldiers. I felt then, and still do, that I acted just was directed, and I carried out the orders that I was green, and I do not fell wrong in doing so…”

Lokus Kutipan di atas bukanlah pada tindakan yang mereka lakukan. Namun bagaimana pembentukan psikologis yang mereka (prajurit Amerika) yang dimulai dari suatu pembentukan mesin-mesin mekanis dari pada pembentukan pribadi manusia. Meminjam istilah Yosblonsky, potongan pengakuan di atas menyiratkan bahwa kebanyakan manusia-manusia modern (Era teknologi informasi) sudah menjadi robopath, yaitu makhluk yang lahir dalam masyarakat yang memuja efisiensi, keteraturan yang ketat, prediktibilitas, yang semuanya mekanis. Hal inilah yang mesti disadari oleh kita semua.

Tahap pengkerdilan inti manusia ini tidak hanya sampai di sini, jika hal dianggap sebagai ketakutan yang berlebihan, dan bila tidak disikapi, bukan tidak mungkin robopath ini mengalami metamorphosis menjadi zombie . Karakter zombie merupakan penggambaran yang tepat terhadap tahap alienasi.

Selain zombie, C. Wright Mills menyebut istilah Cheerful Robot, yaitu manusia yang berusaha mengatasi kecemasan eksistensial mereka dalam hiburan, kenikmatan sensual (dan terutama sekali, seksual). Dalam keadaan ini, manusia yang melarikan diri dari kegelisahan jiwanya dengan mengonsumsi produk-produk (berupa barang dan jasa) yang mewah, atau melakukan wisata ke tempat-tempat yang menyenangkan, atau melakukan berbagai macam permainan, atau menenggelamkan diri dalam kenikmatan sensual (dan seksual). Semuanya dilakukan tanpa kesadaran psikologis (psychological conscious) dan tunduk pada rekayasa psikologis berupa kesenangan-kesenangan sesaat.

Dengan deskripsi di atas, silahkan analisis dan bandingkan sendiri dengan berbagai kasus misalnya: masalah pelecehan seksual antar pelajar, kehamilan di luar nikah, pornografi di kalangan generasi muda kita. Masalah ini dimulai dan diketahui melalui informasi awal yang diterima oleh mereka melalui berbagai media, salah satunya adalah internet sebagai pusat informasi.

Epilog

Pembahasan di atas mungkin dianggap terlalu ekstrem dan berlebihan. Namun hal inilah yang dimaksudkan penulis, mengingat selama ini tulisan-tulisan mengenai teknologi (khususnya internet) lebih dipandang sebagai fenomena teknologi sendiri. Padahal, ketika teknologi sampai di tangan manusia, maka ia bukan hanya sekedar kajian teknologi murni. Kebanyakan tulisan memandang teknologi sebagai prioritas kajian, sehingga yang tampak kadang-kadang hanya keunggulan serta kelemahan fitur dari suatu teknologi, dalam hal ini internet. Tulisan ini hanya sebuah awal dari berbagai kemungkinan, yang memerlukan tindak lanjut dari berbagai pihak.

Hal yang sering dilupakan oleh kebanyakan kita adalah ekologi teknologi, yaitu bagaimana ketika internet digunakan oleh suatu habitat (dalam hal ini generasi muda) yang tentu saja mempunyai kultur dan kualitas kemanusiaan yang berbeda baik dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, budaya, psikologis. Bagaimana sikap terhadap internet di kalangan pelajar kita di tengah hiruk pikuk modernitas? Bagaimana kesiapan kondisi intelektual, emosional, dan spiritual generasi muda kita di tengah dunia dimana manusia bukan lagi sebagai makhluk innosen yang lahir untuk mendambakan kebahagiaan dan ketentraman jiwa dalam arti yang sederhana? Seberapa besar kontribusi internet dalam pengembangan diri generasi muda di saat manusia bekerja sangat keras untuk menghidupi gaya, beban psikologi artifisial, beban ekonomi? Adakah nilai-nilai yang hilang dan tergantikan di tengah-tengah arus komunikasi informasi global yang lebih cepat dari hitungan detik jarum jam?

Pertanyaan-pertanyaan di atas tentunya menuntut sikap partisipatif-proaktif bagi segenap kalangan yang peduli terhadap generasi muda kita. Kita tidak boleh merasa “cukup aman” hanya dengan “memblokir situs-situs yang tidak berhubungan dengan pendidikan”. Penulis tergelitik untuk kembali mengajukan pertanyaan di awal, Apa yang menjadi lebih baik?

Rujukan

Miarso, Yusuf Hadi, 1981. Penerapan Teknologi Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Universitas Terbuka.

Sztompka, Piotr, 2010. The Sociology of Social Change, Terj: Alimandan, Jakarta: Prenada Media Group.

Naisbitt, John, 2007. Mind Set, Jakarta: Daras books.

Nadjib, Emha Ainun, 2007. Tidak. Jibril Tidak Pensiun, Yogyakarta: Progress.

Tjaya, Thomas Hidya, 2010. Kierkeegard dan Pergulatan Menjadi Diri Sendiri, Jakarta: KPG.

Hardiman, Frans Budi, 2008. Heidegger dan Mistik Keseharian: Suatu Pengantar Menuju Sein und Zeit, Jakarta: KPG.

Rakhmat, Jalaluddin, 2006. Islam dan Pluralisme, Akhlak Quran Menyikapi Perbedaan, Jakarta: Serambi.

Bangka Pos, edisi Selasa, 21 Desember 2010, Tribun Bangka, Dinas Pendidikan Luncurkan Jardiknas, Jaringan Internet Gratis di Sekolah

Kamis, Desember 16, 2010

PETA PEMIKIRAN TOKOH: K.H. ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR)

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Salah satu jenis penelitian sejarah adalah penelitian biografis, yaitu penelitian terhadap kehidupan seorang tokoh dalam hubungannya dengan masyarakat; sifat, watak, pengaruh pemikiran dan idenya, serta pembentukan watak tokoh tersebut selama hayatnya.

Dalam kajian studi Islam, wilayah garapan studi tokoh merupakan salah satu bidang yang sangat memberikan pengaruh, baik terhadap interpretasi terhadap pemikiran tokoh tersebut maupun implikasi pemikirannya untuk dijadikan acuan dalam pengembangan studi berikutnya.

Di Indonesia, nama K.H. Abdurrahman Wahid (selanjutnya dipanggil Gus Dur ) sudah tidak asing lagi. Baik sebagai intelektual muslim, mantan presiden ke-4 RI, tokoh pluralis, HAM, budayawan, dan masih banyak lagi predikat yang disandang oleh tokoh ini. Banyak orang khususnya masyarakat di Indonesia pada umumnya- mengenal tokoh ini sebagai mantan presiden RI, sedangkan di dunia internasional, Gus Dur dikenal karena diakui sebagai tokoh pemikir Islam yang cukup berpengaruh. Kesuksesan dan kebesaran tokoh ini tak bisa dilepaskan dari dua lingkungan, pesantren dan Nahdlatul Ulama. Kedua lingkungan inilah yang kemudian kelak memberikan warna tersendiri terhadap pandangan-pandangannya tentang keislaman, budaya, sosial, ekonomi dan politik yang mendorong kontribusi Islam pada pluralisme, keadilan sosial, dan demokrasi, HAM, dan lain-lain. Pandangannya tentang pentingnya watak kosmopolitan dalam peradaban Islam banyak dipengaruhi oleh literatur keilmuan klasik. Hal ini tentunya mengisyaratkan bahwa wawasan keilmuannya tidak diragukan lagi.

Pada sisi pemikiran, sejak terpilih sebagai Ketua Umum Tanfidhiyyah PBNU pada tahun 1984, Gus Dur telah menjadi salah seorang intelektual muslim Indonesia yang sangat berpengaruh dan diperhitungkan. Hal ini bukan saja didukung oleh posisinya di NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, melainkan juga karena percikan-percikan pemikirannya yang progresif tentang Islam, pluralisme, Pancasila, dan demokrasi. Douglas E Ramage, Greg Barton, Adam Schwarz, Mitsuo Nakamura, dan Einar M. Sitompul, secara umum—meskipun tersirat—sepakat menyebutnya sebagai salah seorang intelektual Indonesia yang paling berpengaruh dalam diskursus pemikiran Islam kontemporer dengan corak pemikiran Islam yang kritis dan progresif.

Bagi saya, Gus Dur adalah sesuatu yang menarik dan sangat berarti bagi pengayaan intelektualisme Indonesia dan catatan biografi sosio-politiko-intelektual seorang pemikir dan pejuang demokrasi di Indonesia. Hipotesis bahwa Gus Dur adalah tokoh multidimensi—sebagai agamawan, politikus, politisi, budayawan, feminis, dan sufi—hanya bisa diungkap dalam keseluruhan peta pemikiran dan gerakan sosial di Indonesia.

Signifikansi di atas, cukup memberikan alasan yang reasonable bahwa tokoh ini layak diangkat dalam studi pemikiran Islam, terutama dalam pembahasan pemikiran modern dalam Islam. Tentunya, dari sini akan menjadi jelas mana dimensi ontologis dan epistemologis pemikiran Gus Dur—yang oleh beberapa ahli filsafat ilmu bisa bebas nilai—dan mana dimensi aksiologisnya yang tidak bisa mengabaikan sistem nilai di mana pemikiran itu hendak diterapkan.

b. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Gus Dur?

2. Apa tema pokok pemikiran Gus Dur?

BAB II

LATAR BELAKANG INTELEKTUAL K.H ABDURRAHMAN WAHID

a. Sketsa Sosiobiografi Gus Dur

All religions insist on peace. From this we might think that the religious struggle for peace is simple … but it is not. The deep problem is that people use religion wrongly in pursuit of victory and triumph. This sad fact then leads to conflict with people who have different beliefs.

-KH Abdurrahman Wahid-

Ungkapan di atas menampilkan wajah Gus Dur yang pluralis demi menjaga kedamaian dan kerukunan antar sesama manusia. Untuk memahami pemikiran beliau yang penulis rasa tidak mudah, ada baiknya memahami latar belakang kehidupannya dan jalur keilmuannya.

Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau dikenal sebagai Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 7 September 1940 . Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara dari keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah K.H. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sementara kakek dari pihak ibu, K.H. Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayah Gus Dur, K.H. Wahid Hasyim, terlibat dalam Gerakan Nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya, Ny. Hj. Sholehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Berdasarkan silsilah keluarga, Gus Dur mengaku memiliki darah Tionghoa yakni dari keturunan Tan Kim Han yang menikah dengan Tan A Lok, saudara kandung Raden Patah (Tan Eng Hwa), pendiri Kesultanan Demak. Tan A Lok dan Tan Eng Hwa merupakan anak dari Putri Campa, puteri Tiongkok yang merupakan selir Raden Brawijaya V.

Pada tahun 1957, setelah lulus SMEP Yogyakarta ia pindah ke Magelang untuk memulai pendidikan Islam di Pondok Pesantren Tegalrejo. Ia menyelesaikan pendidikannya dalam waktu dua tahun dari yang semestinya, yaitu empat tahun. Tahun 1959, ia pindah ke Pesantren Tambakberas di Jombang dan kemudian nyantri lagi di Pesantren Krapyak Yogyakarta. Di Tambakberas, ia sempat menjadi guru dan menjadi kepala madrasah dan pada saat yang sama mengasah bakatnya sebagai penulis untuk majalah sastra “Horizon” dan majalah kebudayaan “Budaya Jawa”.

Tahun 1963, Gus Dur menerima beasiswa dari Kementrian Agama RI untuk belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada Department of Higher Islamic and Arabic Studies. Di Mesir, ia terlibat aktif di Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi penulis untuk majalah asosiasi tersebut. Selain itu, ia juga sempat dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia di Mesir. Pembelajaran Bahasa Arab di Mesir membuatnya tidak nyaman. Menurutnya, materi yang diberikan sudah banyak ia pelajari dan ia melakukan kritik serta menolak metode belajar yang digunakan oleh pihak universitas.

Hal di atas yang mungkin menyebabkan kegagalannya di Universitas Al-Azhar. Pihak universitas memberitahu dirinya untuk mengulang pelajaran. Namun, pada saat bersamaan ia menerima beasiswa dari Universitas Baghdad, Irak. Ia pun pindah ke Irak dan masuk fakultas Sastra dan Kebudayaan Arab. Universitas inilah yang menyelamatkan pendidikan pasca sarjananya, apalagi ia sangat menikmati lingkungan barunya dan giat belajar. Sehingga pendidikannya di Universitas Baghdad selesai tahun 1970. Ia kemudian pergi ke Belanda untuk belajar di Universitas Leiden. Namun sayang, ia harus merasa kecewa karena pendidikannya di Baghdad kurang diakui di Leiden. Ia kemudian pergi ke Jerman dan Perancis sebelum akhirnya kembali ke Indonesia pada tahun 1971.

Selesai masa studinya, Gus Dur pun pulang ke Indonesia dan bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Gus Dur terjun dalam dunia jurnalistik sebagai kaum ‘cendekiawan’ muslim yang progresif yang berjiwa sosial demokrat. Pada masa yang sama, Gus Dur terpanggil untuk berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Hal ini dilakukan demi menjaga agar nilai-nilai tradisional pesantren tidak tergerus, pada saat yang sama mengembangkan pesantren. Hal ini disebabkan pada saat itu, pesantren berusaha mendapatkan pendanaan dari pemerintah dengan cara mengadopsi kurikulum pemerintah. Karir KH Abdurrahman Wahid terus merangkak dan menjadi penulis untuk majalah Tempo dan koran Kompas. Artikelnya diterima dengan baik dan ia mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan popularitas itu, ia mendapatkan banyak undangan untuk memberikan kuliah dan seminar, membuat dia harus pulang-pergi antara Jakarta dan Jombang, tempat Wahid tinggal bersama keluarganya. Meskipun memiliki karir yang sukses pada saat itu, Gus Dur masih merasa sulit hidup hanya dari satu sumber pencaharian dan ia bekerja untuk mendapatkan pendapatan tambahan dengan menjual kacang dan mengantarkan es untuk digunakan pada bisnis Es Lilin istrinya.